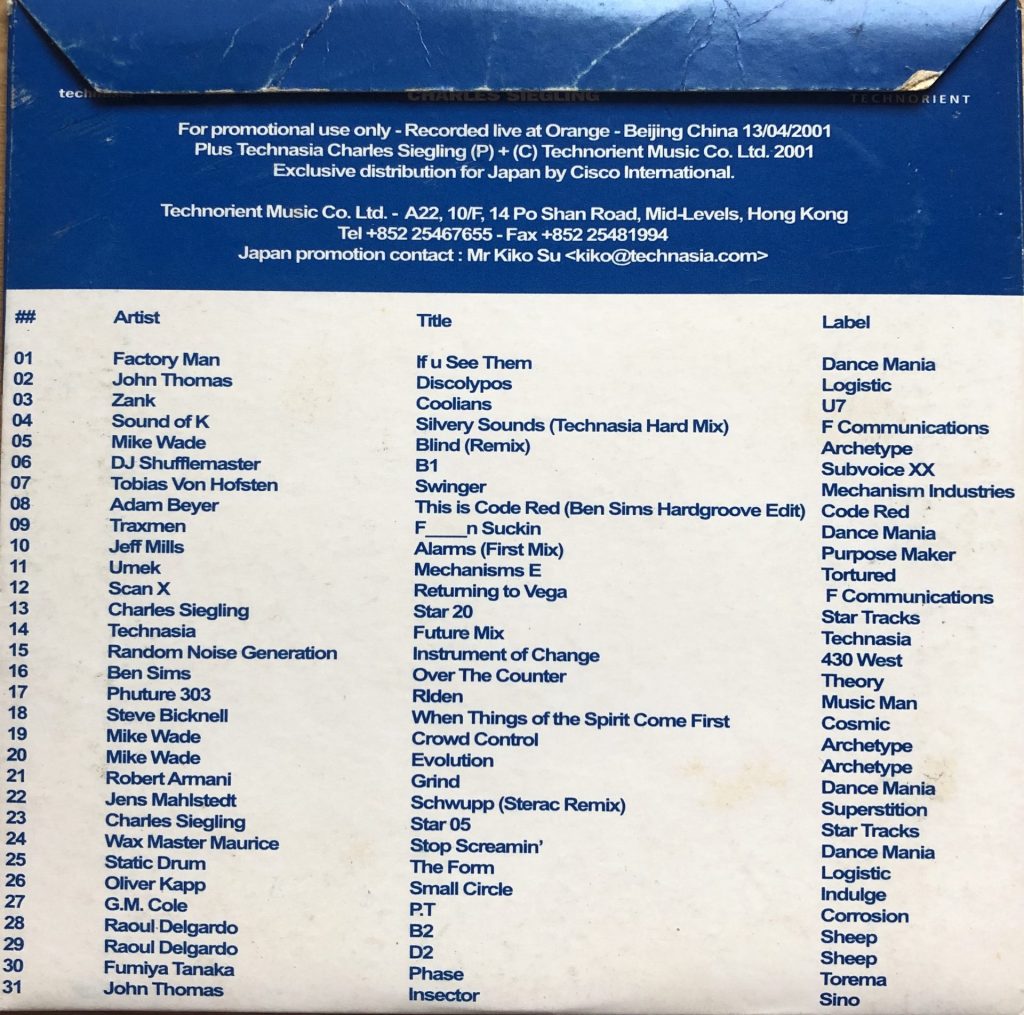

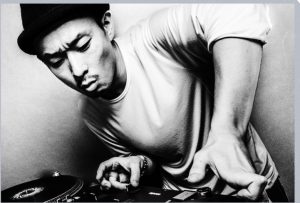

今回、紹介するのはTECHNASIAのCHARLES SIEGLINGが2001年に手がけたライブDJミックスCD『PLUS Vol.1』は、大手レコード店でテクノバイヤーしていた時期に激プッシュしていた作品。

スタジオで編集・録音された一般的なMIX CDとは異なり、本作はライブでの一発録りというスタイルが採用されており、その場の空気感や躍動感がダイレクトに伝わってくる。

まるでフロアの熱気まで封じ込めたかのような生々しさが伝わり、当時はその圧倒的なグルーヴ感と卓越したDJテクニックに衝撃を受け、ほぼ毎日のように聴き込みながら自身のプレイの参考にしていたほど。

個人的にも思い入れの深いDJ MIXであり、2000年代初頭のテクノ・ミニマルシーンを体感できる貴重な一枚。

それでは、その内容を改めて振り返ってみたいと思う。

冒頭を飾るのは、シカゴ・ハウスの名門レーベルDance ManiaからMan Factory「If U See Em」。

展開が少なくスカスカな音像が特徴のため単体では扱いが難しいが、そこに巧みなスクラッチやイコライジングを織り交ぜ、見事にフロア仕様へと昇華させている。

続く2曲目はJOHN THOMASのゆるめのミニマルテクノ「Discolypos」だが、1曲目から3曲目DJ ZANK「Coolians」までレコード3枚使いを駆使し、単調なミニマルではなく力強いハードグルーヴへと転化。

冒頭からこれだけのテクニックを魅せてくるので、続く展開への期待感を否応なく高めてくれる。

息つく暇もないまま一気に加速し、Adam Beyer「This Is Code Red(Ben Sims Hardgroove Edit)から、TRAXMEN「F……N’ Suckin」のロングミックスで最高潮手前のテンションをキープ。