京都に移り住んで16年が経とうとしているが、いまだに観光客気分は抜けない。

数ある名所の中でも清水や祇園界隈を歩くと今でも自然と胸が高鳴る。

時代劇のセットのような趣ある石畳の路地や二寧坂、清水寺へと続く清水坂には土産物屋や茶屋が軒を連ね、さらに祇園を歩けば格子戸の町家が並ぶ花見小路が広がる。

多くの人が抱く「京都らしい京都」がそのまま具現化された場所。

そのため、全世界から多くの観光客が訪れ、オーバーツーリズムの象徴ともいえる場所である。

それでも、定期的にこの界隈を訪れたくなる自分は、人混みを避けるためにあれこれ試行錯誤した結果、朝イチに散策するのがベストな方法だと気づいた。

そこで今回は、ほぼルーティンとなった朝イチの清水・祇園界隈散策ルートを紹介したい。

▪️清水寺

スタートは朝6時30分。

清水道バス停から清水寺を目指して歩き出す。

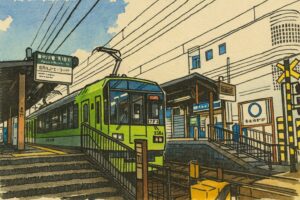

バス停すぐにある石畳の坂道を登ると視界に飛び込んでくるのは祇園のランドマークでもある八坂の塔。

朝の時間帯は観光客が少ないため、昼間の喧騒が嘘のように感じられるくらい塔の周囲は静けさに包まれている。

高さ約46メートルの塔は、遠くからでも目にすることができ、

京都の街並みに独特のアクセントを加えている。

八坂の塔を通り過ぎるとねねの道や二寧坂など、京都らしい趣ある景色が続く。

清水坂に差し掛かると、まだ開店前の土産物屋や茶屋がひっそりと静まり返り、通りには自分含めて数人しか見当たらない。

人の少ないこの時間帯は、観光客で賑わう昼間とはまったく異なり、本来この場所が持つ穏やかで澄んだ空気に包まれている。

京都らしい情緒を独り占めするような感覚に包まれる。

清水寺には7時ごろに到着。

この時間帯は地元の人々か自分と同じように人混みを避けて訪れる観光客がちらほらいる程度。

朝の清水寺は、観光客でごった返す昼間とはまったく異なる静謐な空気に包まれている。

人の少ない境内は、普段の喧騒を忘れさせるほど穏やかで、清水寺ならではの清々しい空気が全身に染み渡る。

清水の舞台から見下ろす街並みも朝の光に染まり、普段の喧騒を忘れる穏やかな時間が流れている。

市川屋珈琲

清水寺でエネルギーをチャージしたらお次はモーニング。

目指すのは、清水坂を下って徒歩15分ほどの場所にある「市川屋珈琲」。

店主の市川さんは京都屈指の老舗「イノダコーヒ」で経験を積み、2015年に独立し、五条坂界隈の閑静な一角で「市川屋珈琲」をオープン。

店主が祖父から受け継いだ築200年の町家をリノベーションした店内には、古き良き京都の雰囲気が漂う。

観光地の喧騒から少し離れた場所にあるものの、開店と同時にほぼ満席になる人気店で、入店待ちの行列ができることもある。

それでもぜひ味わいたいのが、季節のフルーツサンド。

自家焙煎のコクのある珈琲との相性が抜群で、店内の多くのお客さんが注文している。

清水焼の器で提供されるその一品は、味はもちろん、器のセンスにも店主のこだわりが光る。

京町家ならではの奥行きのある店内には、道の往来を眺められる窓際席や、店内全体を見渡せるテーブル・カウンター席があり、どの空間も居心地がよく店主のこだわりや想いが隅々まで行き届いているのが感じられる。

もしカウンター席に案内されたなら、店主の珈琲を淹れる所作に思わず見入ってしまうことだろう。

▪️河井寛次郎記念館

お次は、市川屋珈琲から歩いてすぐの場所にある「河井寛次郎記念館」。

京都に移住してから器や置物など作家ものに興味を持つようになり、なかでも日常的に使う道具の美を再認識させてくれる民藝には強く惹かれるようになった。

その民藝運動の中心人物である河井寛次郎が生前に暮らしていた自宅を当時の状態のまま保存し、暮らしぶりを体験できるのがこの記念館である。

館内の見どころとして、人間国宝・黒田辰秋氏の飾り棚や、民藝運動の理念を象徴する柳宗悦寄贈の柱時計、浜田庄司氏寄贈の箱階段など、いずれも美術館で展示されるクラスの貴重な作品であるにもかかわらず、ここではショーケースに収められることなく、あくまで生活空間の一部として自然に配置されている。

そのため、作品の細部や質感、木の温もりや釉薬の艶、年月を経た佇まいまでも間近に感じることができ、日常の道具に宿る美意識を肌で体験できる。

さらに奥に進めば、河井寛次郎が実際に使っていた登り窯も間近に拝見できる。

煉瓦造りの重厚な姿は、時代を感じさせる趣があり、窯の周囲には、使用していた道具や薪の跡もそのまま残され、静まり返った空間にかすかに漂う土の匂いや煙の名残が、まるで時間が止まったかのような感覚を与えてくれる。

長年の使用で生まれた煤や色合いまでも間近に感じられる。

日々の暮らしの中にある美意識を養ううえで、この場所は多くを学べる貴重な空間。

観光客も少なく、贅沢な静けさの中で心ゆくまで滞在できるため、自分にとってもお気に入りの場所のひとつである。

▪️清水から祇園まで裏道を歩く

河井寛次郎記念館でゆっくり鑑賞したあとは、昼食に向けて祇園まで、あえて遠回りをしながら京都の裏道を歩き、歴史ある街並みを肌で感じる。

最初に訪れるのは、冥界の入り口とされ、小野篁(おののたかむら)が夜ごとに閻魔庁に通ったという井戸が境内にある六道珍皇寺。

その先には、口から阿弥陀仏が出ている空也上人立像で有名な六波羅蜜寺があり、六道珍皇寺とともに「冥界」や「死生観」に結びついたお寺として、あわせてお参りしておきたい場所。

平安時代中期、疫病が流行した際に空也上人が市中を歩きながら念仏を唱え、疫病退散を祈ったことが起源。

夜に飴を買いにきてこどもに食べさせていたという

ちょっと不思議で切ない伝説がある「幽霊子育て飴」が売られている。

さらに歩みを進めると、臨済宗建仁寺派の大本山で、1202年に創建し、栄西禅師を開山とする京都最古の禅寺建仁寺にたどり着く。

境内には法堂・方丈・庫裏などが整然と配置され、禅寺特有の静謐な空気が漂っている。

見どころとして、俵屋宗達の代表作として知られる国宝「風神雷神図屏風」、迫力ある天井画「双龍図」、そして「大雄苑」や「潮音庭」といった枯山水庭園がある。

市街地にありながら広々とした境内は、祇園の喧騒を忘れさせてくれる静けさを保っており、禅の精神に触れながら心を落ち着けることができる空間。

見どころと風情にあふれたこの裏道は、歩を進めるごとに新たな発見があり、歴史の重みと町の息づかいを感じさせてくれる。

▪️平安

そろそろ時刻は12時ごろ。

昼食は祇園にある京都のソウルフードからしそばの名店「平安」でいただく。

場所は祇園という抜群の立地にありながら、雑居ビルの奥にひっそりと構えており、まるで一見さんお断りのような雰囲気だが、勇気を出して、いざ店内に入るとその印象は一変してアットホームで居心地の良い空間が広がっている。

中華料理店とは思えない店主と距離感の近いカウンターが魅力。

ここ平安の名物カラシソバは辛さのレベルがなんと「中学」「高校」「大学」とユニークな設定。

あっさりした味わいの中に、しっかり効いたカラシのツーンとくる風味が絶妙でまさにクセになる一杯。

味のインパクトはもちろん、店の雰囲気やユニークな辛さ設定も含めて、間違いなくおすすめできるお店。

裏メニューとして「社会人」なる超激辛が存在。

これまでクリアしたのはわずが数名とのこと。

観光名所として名高い清水や祇園も、朝の時間帯に歩けばゆったりとしていて、昼間の喧騒とはまったく違う表情を見せてくれる。

人波に流されることなく、自分のペースで京都を味わえるこの贅沢なひとときこそ、まさに「早起きは三文の徳」を体現する時間である。

京都移住者が実践する「人混みを避けて清水・祇園界隈を歩く」とはこんな感じである。