京都には数多くのモダニズム建築が点在しているが、洛北の地にも世界的に知られる名建築京都国際会館がある。

場所は京都市営地下鉄の終点国際会館駅下車すぐ、市民の憩いの場宝ヶ池公園に併設し比叡山をバックに堂々と鎮座している。

京都国際会館は、1966年(昭和41年)、丹下健三の弟子である建築家・大谷幸夫の設計により、日本初の国立会議場として開館。

日本初の国際会議場として数々の歴史的舞台を担ってきたが、なかでも1997年、温室効果ガスの排出削減を先進国に義務づけた初の国際的枠組み「京都議定書」が採択された場所として、世界的にその名を知られることとなった。

通常は関係者以外の立ち入りが制限されているため、内部を見る機会は限られていたが、近年では一般向けに内覧会(オープンデイ)を開き、無料で館内を見学できる日が設けられるようになった。

その外観は、まるで巨大な秘密基地のような独特のデザインで、市民の憩いの場に馴染むとは言い難いが、主な用途は多目的イベントホールであり、会議だけでなく様々なイベントを開催している。

今回は、京都が誇るモダニズム建築・京都国際会館のオープンデイが特におすすめな理由を3つ紹介したい。

おすすめ理由① 高度成長期の過剰な情熱を感じられる

昭和41年、まさに日本が高度成長の只中にあり、未来への自信とエネルギーに満ちていた時代。

京都国際会館は、大谷幸夫が「機能と造形の融合」を信条に掲げ、国際社会に通用する会議空間を目指して設計した建築。

今では考えられないほど細部にまで意匠を凝らし、惜しみなく資金を投じた構造はその時代の勢いを象徴する。

なかでも手すりの彫刻的な造形、波模様の絨毯が生む有機的なリズム、高く伸びる吹き抜けと力強く林立する柱の構成に、大谷の理念が色濃く刻まれている。

そして、この京都国際会館で特筆すべきは、別名「剣持勇ミュージアム」とも称されるほど、館内の随所に剣持勇の作品が配されている点。

来館者はそれらに自由に腰掛けることができ、シックな空間に映える色鮮やかな剣持デザインに目が奪われる。

これほど贅沢な空間に身を委ねられるだけでも、一見の価値がある。

おすすめ理由② 贅沢空間で優雅なカフェタイム

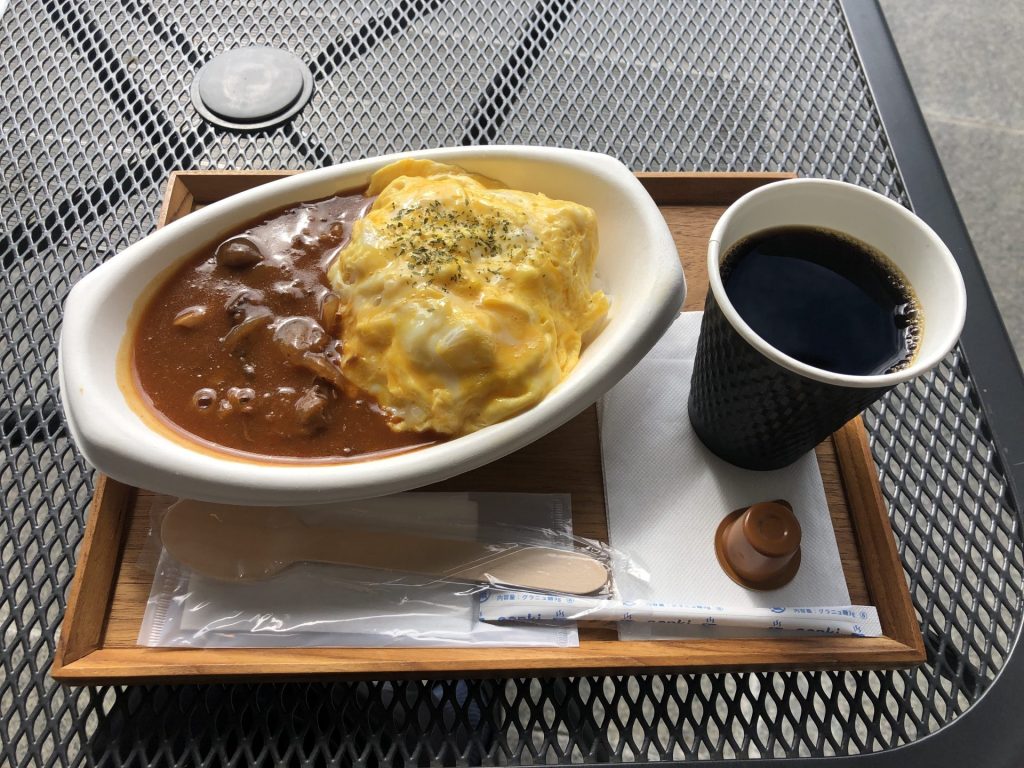

京都国際会館のロビーには、京都の老舗・前田珈琲がプロデュースする「NIWA cafe」が営業している。

ハヤシライスやカレー、タコライス、ピザトーストといった軽食から、ケーキやパフェ、フレンチトーストまで、バラエティ豊かなメニューを楽しめる。

ラウンジの家具も剣持勇のデザインによるもので、高く伸びる天井が開放感を演出。

ゆったりとした空間で一杯の珈琲や軽食を味わうひとときは、建築とデザインを五感で体感する体験の延長線上にあり、単なる休憩を超えた特別な時間となる。

おすすめ理由③ 近代的な建築物と自然豊かな日本庭園

宝ヶ池公園と比叡山に囲まれた京都国際会館は、周囲の自然を巧みに借景として取り込み、建物と環境が一体となった景観を生み出している。

視界にはマンションや電信柱が入り込むことなく、季節ごとに移ろう木々や水面の輝きが、まるで一幅の絵画のように広がる。

一般開放日には、日本庭園も自由に散策でき、石橋や池、苔むした庭石の間を歩きながら、都市の喧騒を忘れ、静謐で豊かな時間を味わうことができる。

池に映る姿さえ計算されているかのような外観は、水上に浮かぶ要塞のような趣を見せる。

ここまでで、ざっと三つのおすすめポイントを紹介してきた。

豪華な内観と外観、そして優雅なカフェタイムが楽しめる京都国際会館の一般開放日はゆっくり過ごすと二時間程度は十分に楽しめる。

駆け足の観光では味わえない、建築と空間を堪能する贅沢な時間を過ごすことが通な京都観光といえるだろう。

季節ごとの表情も魅力の一つで、春は新緑や桜、夏は水面に映る青々とした木々、秋は紅葉、冬は雪景色と、どの季節に訪れても異なる景観が楽しめる。

一般開放日の情報は公式サイトで確認できる。

寺社仏閣の観光も魅力的だが、このモダニズム建築での優雅なひとときもぜひ体験してほしいと思う。

一般開放日の情報はこちらで確認→公式サイト