京都・洛北、比叡山の麓に位置する修学院離宮。

後水尾上皇によって1656年に完成した広大な山荘。

その敷地面積は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに匹敵するほど広く規模の大きさに圧倒される。

しかし、この離宮の真の魅力は豪華さではない。

自然の地形を活かした設計によって、四季折々の美しさを全身で感じることができる。

政治的な意図からは離れた、純粋な休息の場として造られた空間は、訪れる者に静けさと安らぎをもたらす。

現在、修学院離宮は一般参観が可能となっており、しかも無料で公開されている。

以前は往復はがきでの申し込みが必要だったが、現在はインターネットからの予約も受け付けており、より手軽に訪れることができる。

今回は、参観の申し込み方法から当日の様子までを体験してきたのでその流れを紹介していきたいと思う。

『修学院離宮 参観申込方法について』

修学院離宮の参観には、以下の3つの方法で申し込みが可能となっている。

1. 郵送(往復はがき)

2. インターネット(宮内庁公式HP)

3. 現地窓口

基本的には事前申込が必要だが、当日に空きがある場合に限り現地での申込も可能。

当日枠の空き状況は、当日8時30分に現地窓口または宮内庁のホームページで確認できる。

参観できる時間帯は、13時30分または15時のいずれか。

当日申込の場合は、11時から現地窓口で整理券が配布される。

最も手軽なのはインターネット申込

もっとも簡便なのが、宮内庁公式サイトからのオンライン申込である。

申込受付期間:参観希望日の3か月前の月初(1日)から、希望日の3日前まで。

受付は先着順だが、定員を超えた場合は抽選制となる。

【申込〜返信の流れ】

- ネット申込

- 2〜3日以内に結果のメールが届く(定員超過時は抽選結果)

※筆者の場合は、申込の翌日に返信が届いた。

参観にあたっての注意事項

- 18歳未満の方は参観不可

- 1回の申込で最大4名まで

- 月曜日は参観休止日(祝日の場合は翌平日が休止)

『修学院離宮へのアクセス』

修学院離宮の最寄り駅・バス停は以下の通り

- 京都市バス「修学院道」下車 徒歩約15分

- 叡山電鉄「修学院駅」下車 徒歩約20分

いずれも徒歩圏内に位置しており、公共交通機関を利用してのアクセスは比較的容易である。

また、周辺にはコインパーキングも点在しており、自家用車での来訪も可能。

ルートは閑静な住宅街を抜けて進むことになり、道中に観光的な店舗や飲食店はほとんど見られない。

そのため、飲料や軽食などの購入は修学院駅周辺で済ませておくのが望ましい。

駅周辺にはコンビニエンスストア、スーパーマーケット、パン屋などが揃っており、必要なものは一通り揃えることができる。

特に、白川通りを越えた先は店舗が一切なく、途中で飲み物や軽食を購入することはできない。

参観前後に散歩がてら軽く食べ歩きをしたい場合なども、事前の準備が必要。

『参観当日の流れと注意点』

修学院離宮は宮内庁の管轄施設であるため、入場時の管理は非常に厳格に行われている。

入口付近には関係者が待機しており、事前に通知された申込番号を伝えることで受付へと案内される。

この際、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必須となるため、忘れずに持参しておきたい。

参観開始までは、敷地内の休憩所で参加者全員が待機することになる。

この休憩所にはお土産コーナーとコインロッカーが併設されており、荷物を預けて身軽な状態で参観に臨むことができる。

なお、お土産コーナーの商品は参観者のみ購入可能で、外部には流通していない限定品もあるため、記念品としても魅力的である。

参観が始まると、宮内庁職員または専属の案内者が同行し、敷地内の各所を案内・解説してくれる。

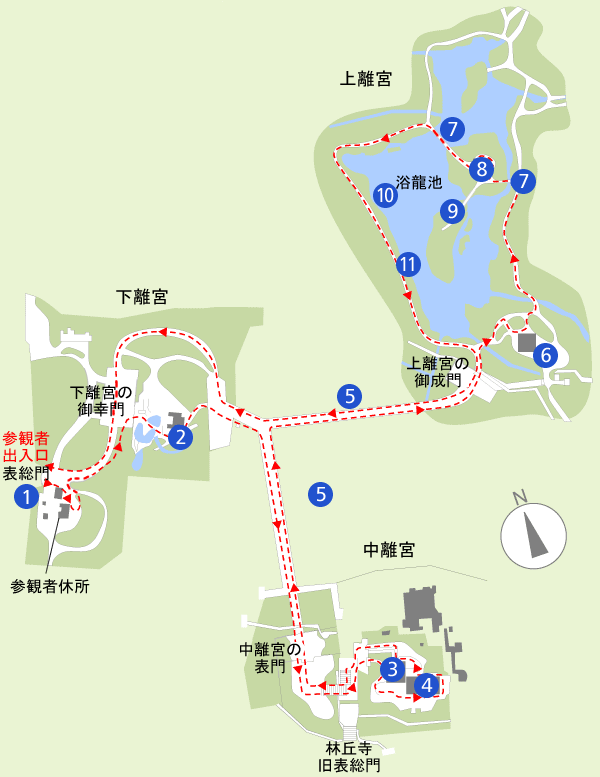

見学ルートは広範囲に及び、所要時間は約70分、歩行距離はおよそ3kmにのぼる。

園内には坂道や砂利道も含まれるため、歩きやすい靴と服装での参加が望ましい。

案内は、宮内庁の職員もしくは専属のガイドによって行われ、各所における歴史的背景や建築的特徴などが丁寧に解説される。

進行は過度に急ぐことなく、落ち着いたペースで進められるため、年配の方でも無理なく参観を楽しむことができる。

静かな環境の中で、自然と建築が織りなす景観に身を委ねながら、じっくりと離宮の魅力を味わえる貴重な時間となる。

『修学院離宮の見どころ』

修学院離宮は、比叡山の麓、東山連峰の山裾に広がる自然豊かな地に築かれている。

その立地ゆえ、参観中には四季折々の壮大な山並みや、手つかずの自然美を随所に感じることができる。

また、皇室用財産としての格式を備えた建築物は、細部に至るまで美意識が徹底されており、質実ながらも洗練された意匠が随所に光る。

参観ルートは、下離宮 → 中離宮 → 上離宮 → 窮邃亭(きゅうすいてい) → 浴龍池(よくりゅうち) → 西浜へと続くコース。

見どころのひとつとして、中離宮に設けられた「霞棚(かすみだな)」がある。

“天下の三棚”のひとつに数えられるこの意匠は、五枚の棚板が絶妙な間隔と角度で設けられ、まるで霞がたなびくかのような佇まいを見せることから、その名が付けられている。

過剰な装飾に頼ることなく、素材と構成の妙で趣を表現するこの棚は、当時の美意識と職人技を今に伝える逸品として、修学院離宮の中でも特に高く評価されている。

また、修学院離宮では建築や庭園に加え、歴史的価値の高い美術品の数々を目にすることができる。

たとえば、中離宮には狩野探信(狩野探幽の子)による襖絵や、狩野敦信が手がけた祇園祭の鉾を描いた杉戸絵などが遺されており、離宮内部における美術の見どころとしても注目に値する。

さらに、参観ルートの終盤にあたる上離宮の高台に建つ「窮邃亭(きゅうすいてい)」からの眺望は圧巻である。

視界が開けた晴天の日には、遥か遠方のあべのハルカス(大阪市)まで見渡せることがあるという。

自然と建築、そして遠景が一体となったその眺めは、まさに修学院離宮ならではの特別な体験といえる。

以上が修学院離宮の拝観コースである。

コース全体の距離は約3キロメートルに及ぶが、不思議と長さを感じさせない充実した内容となっている。

ただし、階段やアップダウンが多いルートのため、足腰に不安のある方は十分な注意が必要である。

歩きやすい靴の着用を推奨したい。

『修学院に来たなら立ち寄りたいおすすめスポット』

▪️らぁ麺 とうひち

京都・北区玄琢にて長年愛され、ミシュラン・ビブグルマン常連の名店として知られていた「らぁ麺 とうひち」が、2022年に修学院へと移転。

現在もその人気は健在で、昼夜いずれのピークタイムにも行列ができることが多いが、時間を少しずらせば比較的スムーズに案内されることが多い。

▪️bahutte(バヒュッテ)

これまでカルチャー系の店舗がほとんど見られなかった修学院エリアに、新たな個性を放つスポット「バヒュッテ」が誕生。

奥行きわずか約2メートルという極めて細長い空間を活用し、本と雑貨を扱う店舗としてオープンしたユニークな一軒。

店内で取り扱われている書籍や雑貨のセレクションも秀逸で、旅の記念やお土産探しにも最適な一軒である。

さらに、立ち飲みスタイルの営業も行っており、昼間からビールやワインを楽しむことができるのも魅力のひとつ。

修学院という静かな街にありながら、訪れるたびに思わぬ発見や出会いが期待できる、小さくも個性あふれる文化拠点である。

▪️山道具とごはん 麓(ROKU)

ゆっくりと食事やお茶の時間を楽しみたい方にはこちらの店がおすすめ。

地元・修学院の食材をふんだんに使用した、ヘルシーかつ彩り豊かなランチプレートを提供しており、身体にもやさしい内容ながらしっかりとしたボリュームと満足感のある味わいが魅力となっている。

落ち着いた雰囲気のなかで、ゆったりとしたひとときを過ごすことができる。

また、こちらの店舗は、「山好きのためのカフェ」としての側面も持ち、店内では山歩きやアウトドアにまつわる雑貨類も販売されている。

取り扱うアイテムはどれもセンスが良く、実用性とデザイン性を兼ね備えた選りすぐりの品々が並ぶ。

カフェ利用だけでなく、登山やハイキングを趣味とする方にとっても楽しめる空間となっている。

『最後に』

卓越した造営センスを誇った後水尾上皇によって築かれた修学院離宮。

その内容の豊かさを考えると、これほどの体験が無料で提供されていることには驚かされる。

ガイドの方によれば、紅葉の見頃は毎年11月23日前後とのこと。

その時期の参観は極めて人気が高く、予約はまさに争奪戦となる。

なお、京都に暮らして実感するのが、5月の初夏の心地よさである。

ゴールデンウィーク明けから6月に入るまでの期間は、観光客の数も比較的落ち着き、みずみずしい新緑が生命感に満ち溢れている。

湿気も少なく、気温も穏やかで、一年を通じて最も快適な季節といえる。

6月以降は京都盆地特有の蒸し暑さが本格化するため、修学院離宮の参観を計画するなら、5月がおすすめである。

自然と建築が調和した、どこか浮世離れした世界観に包まれる修学院離宮。

静かで美しいひとときを求めて、ぜひ旅の行程に加えてみてはいかがだろうか。

離宮から徒歩約20分、山の中腹にひっそりと佇む狸谷山不動院もあわせて訪れておきたい