“超”がつくテクニカル・ギタリストたちの登竜門として知られる「シュラプネル・レコード」。

その礎を築いたのは、創始者マイク・ヴァーニーによる米『Guitar Player』誌の人気コラム「Spotlight」。

エディ・ヴァン・ヘイレンやイングヴェイ・マルムスティーンに続く新たな超絶技巧の持ち主を探し求め、彼のもとには数多くのデモテープが寄せられた。

その中からヴァーニーの審美眼に叶った者だけがシュラプネル・レコードからデビューすることができ、今ではギター界の大御所となった面々もこの門下から羽ばたいていった。

中でも、若き日のイングヴェイ・マルムスティーンやポール・ギルバートがシュラプネルから世に出たことは、あまりに有名な逸話。

そして、19歳のリッチー・コッツェンも「Spotlight」へデモテープを送り、マイク・ヴァーニーの目に留まった一人。

その後、1989年にはデビュー作『RICHIE KOTZEN』をリリースし、鮮烈なプロデビューを果たすこととなった。

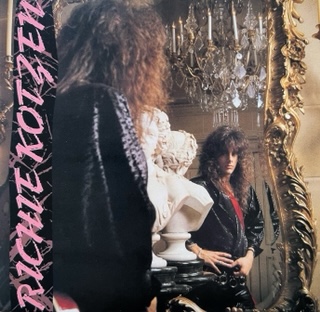

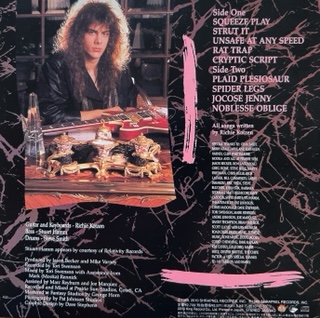

RICHIE KOTZEN / RICHIE KOTZEN

おすすめは①、超高速な③、そして超難曲の④。

おすすめは①、超高速な③、そして超難曲の④。

この3曲を聴けば、シュラプネル・レコードの「超絶ギター」の真髄がきっと掴めるはず。

これまでシュラプネルからリリースされてきたトニー・マカパインやヴィニー・ムーアのネオ・クラシカル路線とは少し異なり、リッチー・コッツェンのファンキーな個性がわずかにエッセンスとして加えられた作品。

ライナーノーツによれば、マイク・ヴァーニーはファンクとは真逆の感性を持っていたため、リッチー本来の持ち味であるファンキーなプレイを存分に披露することは叶わず、レーベルが求めるスタイルとリッチーの嗜好との間でかなりの調整があったようだ。

結局、シュラプネルからはオリジナルアルバムが4枚リリースされることになり、2作目「Fever Dream」

はリッチー自身のヴォーカルをフィーチャーした作品、3作目「Electric Joy」は本人曰くキャリア最高のインスト作品で、超絶技巧をやや抑えつつ表現力を前面に押し出した傑作でこれは個人的にも強く推したい一枚。